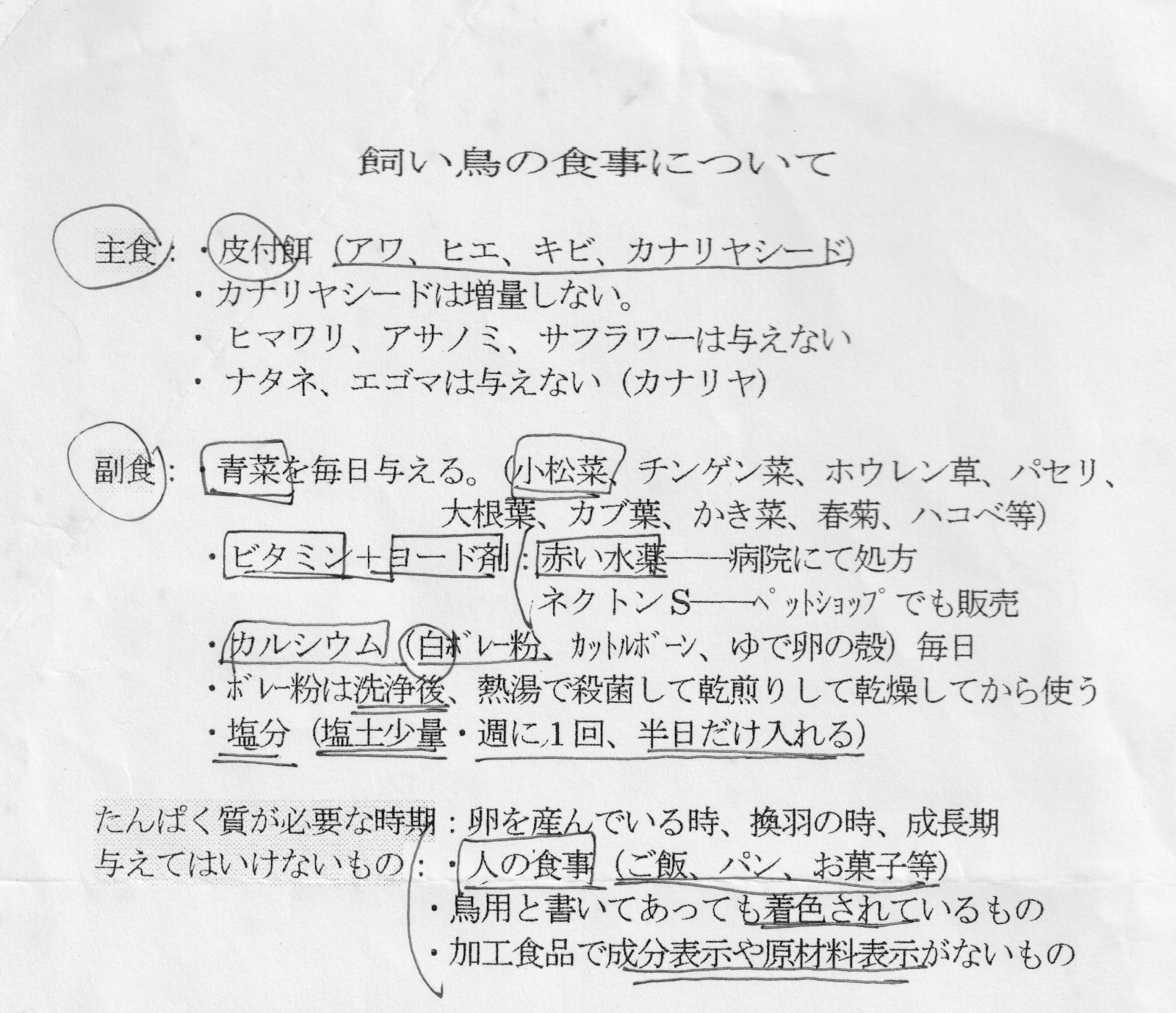

「台湾産ブンチョウの羽色の表現型とその活用法」という2001年『愛知県農総試研報」掲載の文章のコピーを探していたら、2000年にガツを治療してもらった際、頼みもしないのにくれた紙切れが出て来た。・・・奇跡的である。

・・・よくいるタイプだが、どうしてこう相手に見づらくなるだけの傍線だの囲い込みだのをするのだろう?とりあえず、聞いていない相手に熱弁を振るっていた様子は伝わってくる。若造はバカなくせに熱量だけが高くて迷惑なものである。ワカモノとバカモノは一字の違いだ。

ご覧のように横浜の海老沢氏の元では青菜摂取推奨だったのが、ゴイトロゲンという存在を知ってしまって、「甲状腺に悪影響が~」で、否定派に宗旨替えしたのわけだ。笑止千万だ。

ヨウ素にせよゴイトロゲンにしても、気にしなくて良いごくごく微量の話なのに、勝手に拡大解釈して一人で空回りを初めて、何の問題もなかった患者たちをヨウ素過剰による甲状腺障害で苦しめた挙句、さらにその過剰を多少は抑制してくれたかもしれないコイドロゲンをごくわずかに含む青菜まで否定し、「過剰パラダイス」を演出した挙句、自分が過剰状態にした患者たちの事例を数えて、あたかも甲状腺障害が一般的なものと吹聴して回り、他の病院での事例が少ないことを認識しながら華麗にスルーして、ご丁寧にもそれを自分の著書に明記した。

どうして、そうも救い難いのであろうか?過剰症の認識がなく、指導してくれる先輩に恵まれず、30歳そこそこの2000年段階で、若気の至りで暴走しただけならまだしも、10年後、中年になってまでフルスロットルで暴走を続けていたなど、どれだけ無反省なのか底知れない。

断っておくが、青菜はヨウ素を含む一方その吸収を抑制するゴイトロゲンも含んでいて、つまりバランスがとれている。従って、無茶苦茶な食べ方が有り得ない飼鳥では、推奨しない理由など無い。

ところが小嶋氏は、より若い頃に進めていたことなどころりと忘れ、アブラナ科を毛嫌いし、マメ科もゴイトロゲンを含むとして否定する始末だ。それでいて、主原料に豆類を多く含む、おそらく他のペレットよりその比率が高そうな「ハリソンのペレット」を推奨しているのは、いったいどういった理屈によるものであろうか。

炒り大豆、つまり加熱されているので(この点原料からして不自然だと思う)、ゴイトロゲンの効果は減退するはずだが、それでも、ゴイトロゲン恐怖症なら避けるべき食品リストに入れない理由は思いつかない。つまり、無知で身勝手なので、主張が矛盾しているのである。自分の思い込みに牽強付会しているだけで、およそ知性的思考力も、科学的論理性も、個人の哲学すらも見いだせないのは、いかにも残念である。

そこで再び、(本当はよく知らない人物なのだが)フランスの哲学者ミシェル・フーコーの言葉を引用しよう。

「哲学は知識ではない。哲学はすべてを問題とする反省の方法なのだ。ただ、それには一つの条件がある。それは君たちの思考力だけを用いることだ。思考するとは、賛成と反対に耳を傾けることのできる公平な判断力であり、少しばかり高められた良識なのだ」