自室のエアコンを使いたくないという動機により(電気代の節約とそもそもエアコンの調子が悪い)、パソコンの移行作業と同時に居間の続き部屋を自分の部屋に切り替える作業に励んでいる。元の使用者はまだ生きており戻されないとも言い切れないので、完全に改造するのははばかられるが、当然、ばんばんと私にはいらないものを捨てていく。

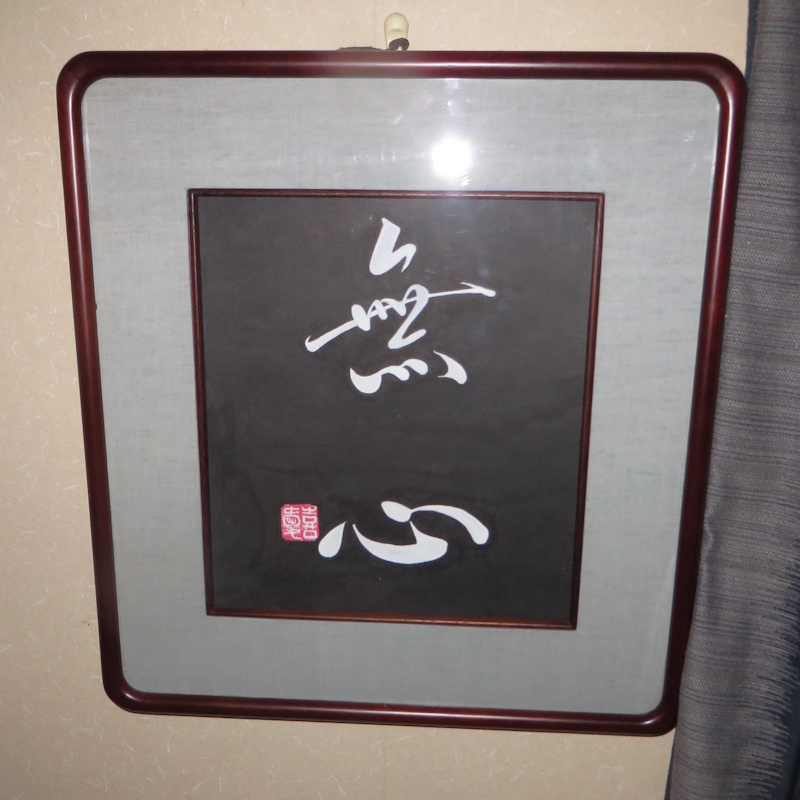

こいつはどうしてくれようか?ベッドの横に額があり、黒地に白で「無心」とある。特に「無」の字の表現が素敵だ。にしても・・・無心?お金を無心する、つまり何にも考えないでお金をねだる・・・。心がない、心が欠落している・・・。なぜこのような文字を揮毫されたのか?

母の実家は、日本画の画材を小売りしていて、書道に使える筆も売っていた。そのため、書道が得意だったという話は聞いていたので、10数年前に引っ越してきた際、公民館で月に2回程度行われる書道教室に入会させた(徒歩圏の公民館の教室を見学させたが性に合わないと言うのでバスで通える公民館の教室に参加させた)。以来、まじめに取り組んで師範代の腕前になったようだが、足が弱くなりバスの乗り降りが難しくなり、また糖尿病による腎臓の悪化により尿漏れがひどくなり、しかも、不可解にも嗅覚が効かなくなったのとおむつのはき方が下手なことが重なって、周囲に悪臭をまき散らすようになった。3、4年ほど前の話だ。

その頃、段位を超えて師範代になったためか、書道教室の先生(師範とお呼びすべきか?)から「香葉」という雅号を授かり、本名とは何の関係もないので、なぜこうなったのか、と本人が不思議そうにしていた。そこで、その先生はイヤミとかいうタイプか、と私は尋ねたものだ。香りがくさいよう、の意味とピンピ~ンと感じたからだ。何しろ、家じゅうが盛りのついた猫の尿のような匂いを巻き散らかされて狂ってしまいそうだったからでもある。しかし、私はイヤミは好きだが、悪意を他人の名前に込めるような節度のない悪ふざけは嫌いなので、見たことも話したこともない書道の先生を快くは思っていなかった。

そのイヤミかもしれない名付けをした人なら、何か底意があるかもしれない。色紙の裏に2021年の揮毫とある。となると、やはり他人の迷惑を考えず悪臭を漂わせるなよ、の意味ではなかろうか。・・・捨ててしまおう。と思ったところで、臨済宗円覚寺の管長様の解説を見かけた。

・・・円覚寺といえば、北鎌倉駅のお寺、高校時代に、門前、むしろ境内(横須賀線の線路が境内を分断している)を毎日行きつ戻りつした禅寺だ。さらに、引っ越す前の家の近くに円覚寺派の寺があり、これは円覚寺派の横浜市における教線拡大の拠点として創建され第二円覚寺ともされているのだが、たまたま入りやすかったので、私の両親はいちおう檀家になっていた(葬式がしにくいので、焼き討ちしたくなるほど近所にたくさんある寺のどこかの檀家になっておくように言ったのは私。どこの寺にしろとは言っていない)。

その縁のある(一方的に迷惑をかけているとも言える)管長様のお言葉は、仏教的な悟りの世界から遠い私にはよくわからないのだが、ご紹介になっている福永光司の「禅の無心と荘子の無心」(久松真一他『禅の本質と人間の真理』創文社、1969年)の一節は心に響いた。

「荘子はまた、真実在すなわち「道」と遊ぶものを猛獣師に譬えて、本当にすぐれた猛獣師が、虎を撃ち殺し、もしくは虎から逃げ出すことをせずに、虎の習性をよく呑みこみ、その習性に順って自由自在に虎を駆使するように、至人は人生の現実から逃避するのではなくして現実の真っ只中に身を置き、現実に執われることなく、現実に傷つくことなく、自由自在に生きてゆくことこそ真の遊びであることをも教えている」

つまり、私なりに解釈するなら、自分の心にもとらわれずにものを見たり感じたりする自由な境地となるのが、仏教的な「無心」の意味と言えようか。虎ではなくて、自由自在に文鳥を駆使する「無心」の境地に達したいものである。

よって、この額縁の色紙はゴミ箱行きを逃れ飾っておくことにした。