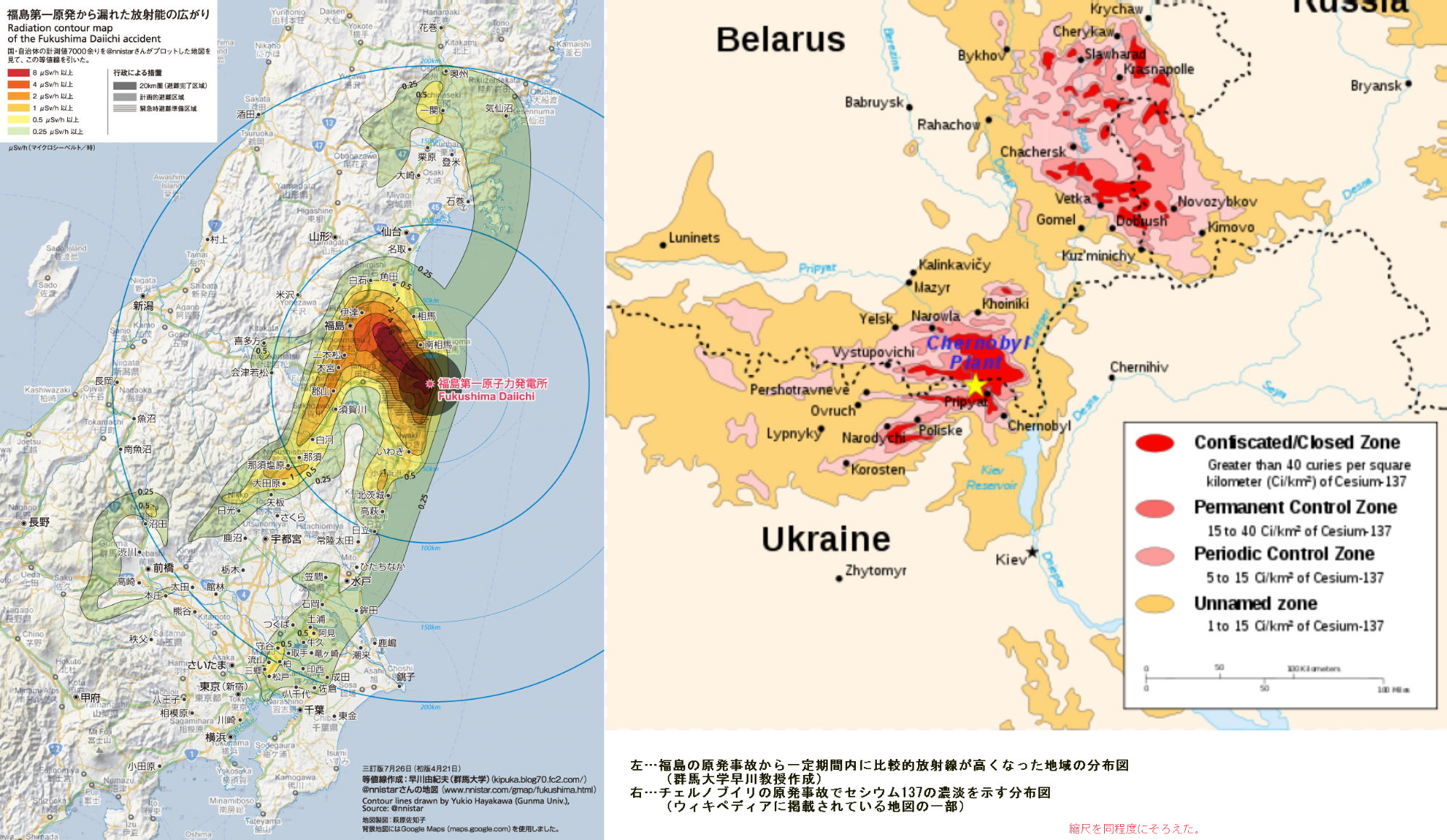

チェルノブイリブイリと安易に比較して、桁違いの恐怖心を抱いている人がいるようです。そこで、オープンソースでもあるようですので、早川さんたちの作成された図と、ウィキペディアのチェルノブイリ事故の項にある図を並べて考えてみたいと思います(図は最下段。機能上小さく表示しているので、興味のある方は図を「名前を付けて保存」してご覧ください)。

まず、繰り返しとなりますが、早川さんの方は空間の放射線測定値で、チェルノブイリの方は土中セシウム137濃度の値(らしい)点に注意が必要です。そこで、日本側の土中セシウム137測定値を抜き出し、空間線量の分布と祖語がないか確かめてみました。

福島県

喜多方市84~119Bq/kg 緑色

会津若松市138Bq/kg 緑色

いわき市71~263Bq/kg 黄色

相馬市342Bq/kg 黄色

白河市419Bq/kg 黄色

南相馬市423~545Bq/kg 薄オレンジ色

郡山市485~1770Bq/kg 薄オレンジ色

福島市1431Bq/kg オレンジ色

伊達市672~1514Bq/kg オレンジ色

二本松市903~2068Bq/kg オレンジ色

飯舘村4932~7723Bq/kg 赤色

栃木県

大田原市377Bq/kg 黄色

日光市525Bq/kg 緑色

那須塩原市927Bq/kg 薄オレンジ色

茨城県(数字がセシウムの総量なので6割をセシウム137とした)

土浦61Bq/kg 緑色

つくば市92Bq/kg 緑色

水戸市94Bq/kg 無着色

常陸太田101Bq/kg 無着色

八千代町116Bq/kg 緑色

北茨城185Bq/kg 緑色

千葉県

館山市18.0Bq/kg 無着色

旭市36.5Bq/kg 無着色

千葉市50.1Bq/kg 無着色

成田市166Bq/kg 緑色

結果、一部を除いて、実際のセシウム137の土中濃度と、早川さんたちの作成された色分けに大きな齟齬は見られないと思えるので、この図が放射性物質の広がりを端的に示した図としても、評価可能であると判断しました。つまり、緑色は100~150、黄色が150~400、薄オレンジが400~1000、オレンジが1000~2000ベクレル(Bq/kg)に相当する、といった程度のごく大雑把な推定なら可能でしょう。目安として有効なわけです。

しかしながら、同じベクレルで何となく桁数も百桁千桁と似通っている右の1480~3700kBq/m2を居住禁止区域、555~148 kBq/m2を移住必要区域、185~555kBq/m2を移住権利区域(直訳とは異なるがそのまま使用)とする図と、見比べるには、さらなる注意が必要です。日本の場合は1kg当たりのセシウム137の濃度であるのに対し、チェルノブイリの場合は1平方メートル当たりのセシウム137の濃度となっているからです。

なぜ単位面積あたりで測定できるのか、専門外の私にはわかりませんが、専門家は「表面2cmの土を1m2にまいたとして、体積は20リットル。比重を1とすると、土壌20kgに相当」とされているようなので、水田には重い土が普通であることを考慮すると、比重は1~2の幅を持たせた方が良いと思いつつ、簡単なのでそのまま比重を1として、チェルノブイリの数値を1キロ当たりに換算すると、次のようになります(キロベクレルをベクレルにするので1000倍、それを20で割る)。

79000~185000Bq/kg居住禁止区域、27750~79000Bq/kg移住必要区域、9250~27750Bq/kg移住権利区域

これで見る限りでは、飛び抜けた最高値を示す飯館村でさえ、この図のチェルノブイリ基準では、移動権利区域のレベルに届かないことになります。同じ地域でも測定ポイントにより偏差があるので、一概には言えず、そもそもチェルノブイリの方はいい加減なので、それに合わせるのもおかしいですが、とりあえずこの地図の比較からは(右の図を信用するとすれば)、チェルノブイリの汚染は桁違いだったのだろう、といった推測程度しか出来ないように思います。

根本的な問題は、チェルノブイリ事故の際のデータの欠如にあるので、一般人でさえ「ガィガァー」として活躍して情報を提供してくれる日本と、単純な比較は難しく、それだけに対応も模索状態になるかと思います。念には念を入れ、安全性がより高い方向で対処すべきですが、実態の見えない数値と比較して、過度な不安を持たないようにしたいところです。